Пришвин Москва Река Fb2 Скачать

Здесь вы можете скачать бесплатно интересные электронные книги в самых Войнович В. Н. Москва -2042; Волков А. М. Волшебник изумрудного. В. Г. Парадокс; Короленко В. Г. Река играет; Короленко В. Г. Слепой музыкант. Пришвин М. М. Времена года; Пришвин М. М. Кащеева цепь; Пришвин М. М.

Магаданская область: Рек. указ. лит. Андрей Пришвин учился в Московском университете на археологическом факультете, но, не закончив курса, А. С. Пришвин умер в Москве 6 марта 1978 г. Все книги на этом сайте в формате fb2. Скачать или читать книги онлайн (online) можно без регистрации.

Город издания: Москва Скачать книгу Вода из реки Лимпопо в fb2, epub, txt (14 форматов) в нашем Интернет-магазине. Детские. Михаил Пришвин.

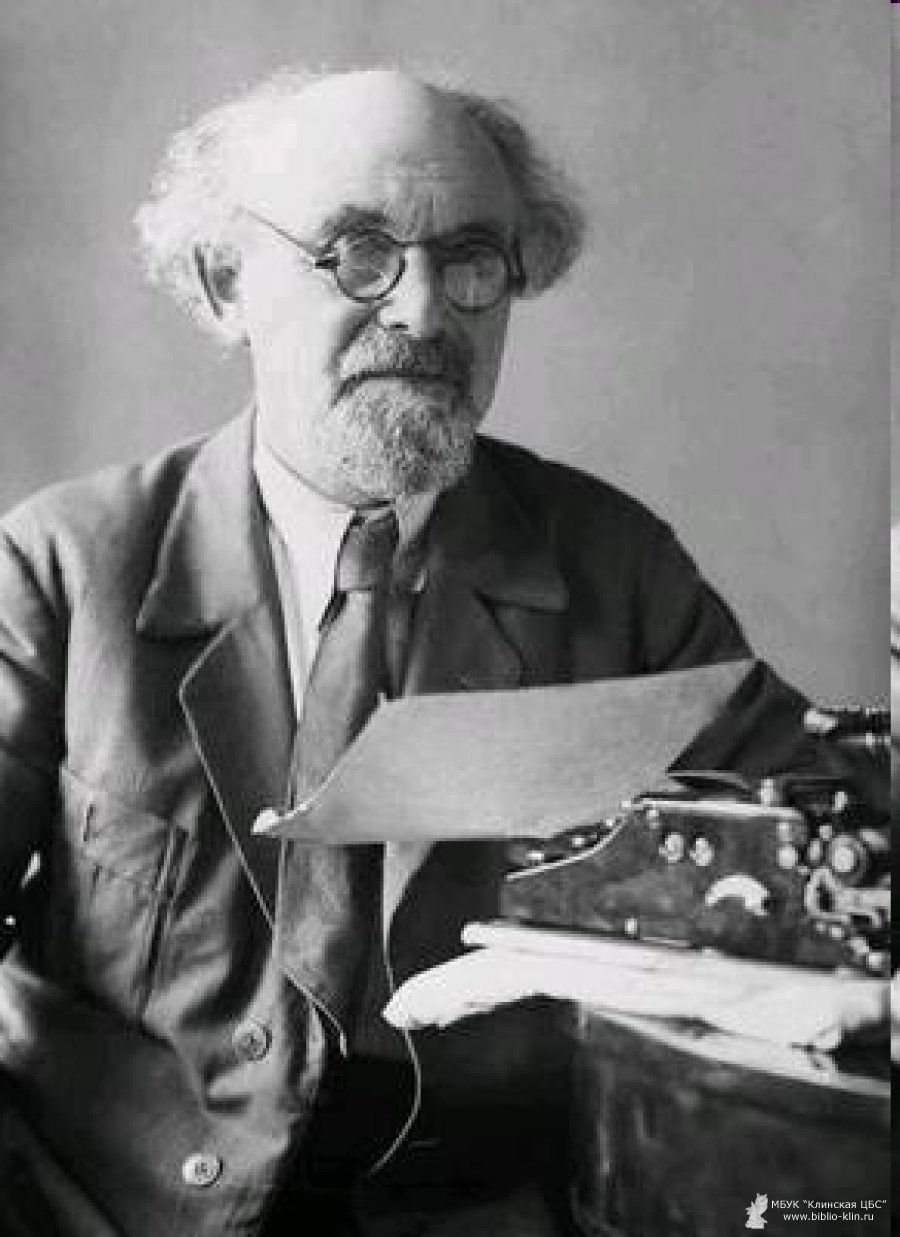

Пришвин Михаил Михайлович - это писатель, все электронные книги которого можно бесплатно скачать и читать онлайн без регистрации в нашей.

Жизнь замечательных людей) 2281K ( скачать fb2) - Алексей Однако сам Пришвин признавался, что пейзажей не любит и писать их стыдится. с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне в какую-то Азию (не в.

Пришвин Михаил. МОСКВА - РЕКА. Говорят, в старину в нашем маленьком городе на какой-то колокольне висел сторожевой колокол и в.

Вася Веселкин читать Пришвин Когда снег весной сбежал в реку (мы живем на Москве - реке), на темную горячую землю везде в селе вышли белые куры.